Guiné > Arquipélago dos Bijagós > Carta de Bubaque (1057) > Escala 1/50 mil > Posição relativa das ilhas de Soga, Bubaque, Rubane e Formosa.

Infografia: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné (2021)

Guiné > Brá > Em 1965, os então 1º cabo Abdulai Jamanca e o soldado Justo Nascimento. (Foto publicada no livro, pág. 171, sem indicação de fonte)

Foto (e legenda): © Virgínio Briote (2006). Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

Guiné > Presumivelmente em Brá ou Fá Mandinga > s/d > Soldado Caetano Gomes, morto na ilha de Sogo, em acidente no mar, já depois do regresso d Op Mar Verde. (Foto publicada no livro, pág. 181, sem indicação de fonte)

1. Continuamos a reproduzir excertos das memórias do Amadu Djaló (1940-2015), infelizmente já falecido, em Lisboa, no Hospital Militar, aos 74 anos.

A fonte continua a ser o ser livro "Guineense, Comando, Português" (Lisboa, Associação de Comandos, 2010, 229 pp.), de que o Virgínio Briote nos disponibilizou o manuscrito em formato digital. A edição, que teve o apoio da Comissão Portuguesa de História Militar, está há muito esgotada. E muito pouco provável que haja, em breve, uma segunda edição, revista e melhorada. Entretantio, muitos dos novos leitores do nosso blogue nunca tiveram a oportunidade de ler o livro, nem muito menos o privilégio de conhecer o autor, em vida.

|

Quinta do Paul, Ortigosa, Monte Real, Leiria >

IV Encontro Nacional do nosso blogue >

20 de Junho de 2009... O VB e o Amadu.

Foto: LG (2010) |

O nosso coeditor jubilado, Virgínio Briote (ex-alf mil, CCAV 489 / BCAV 490, Cuntima, jan-mai 1965, e cmdt do Grupo de Comandos Diabólicos, set 1965 / set 1966) fez, duarnte largos meses, com enorme paciência, generosidade, rigor e saber, as funções de "copydesk" (editor literário) do livro do Amadu Djaló, ajudando a reescrever o livro, a partir dos seus rascunhos.

Recorde-se, aqui o último poste

desta séreie (*): o então sold cond auto, Amadú Djaló, foi um dos poucos guineenses a frequentar o 1º Curso de Comandos da Guiné, que decorreu entre 24 de agosto e 17 de uutubro de 1964. Desse curso fizeram parte 8 guineenses: além do Amadu Djaló, o Marcelino da Mata, o Tomás Camará e outros.

Deste curso sairam ainda os três primeiros grupos de Comandos, que desenvolveram a actividade na Guiné até julho de 1965: Camaleões, Fantasmas e Panteras. E começou logo, o Amadi, a entrar em combate. no Grupo Comandos Fantasmas, do alf mil 'comando' Maurício Saraiva.

Hoje vamos dar um salto de 6 anos, e vamos com ele até Fá Mandinga (Sector L1, Bambadinca), à ilha de Sogo e depois a Conacri... Foi seleccionado em meados de 1969 para a 1ª Companhia de Comandos Afrocanos (em formação), comandada pelo cap graduado 'comando' João Bacar Jaló, seu amigo de Catió, e com a supervisão do major Leal de Almedida.

Um ano e tal depois, em 22 de novembro de 1970, vêmo-lo a caminho de Conacri, no âmbito da Op Mar Verde. Faz hoje 52 anos. Vamos aqui recordar as memórias que ele nos deixou dessa temerária operação.

Há mais de oitenta referências no nosso blogue sobre a Op Mar Verde. Mas o depoimento do Amadu Djaló é único: ele esteve lá, também sentiu dúvidas sobre a "legitimidade" da operação (fora do território nacional,e numa terra donde eram provenienetes os seus progenitores!), também experimentou sentimentos contraditórios (incluindo medo) mas não desertou como alegadamente terá desertado o tenente 'comando' graduado João Januário Lopes. Regressou, vivo, e continuou nos comandos e depois na CCAÇ 21 até ao 25 de Abril de 1974. É o único militar, guineense, que escreveu sobre a Op Mar Verde.

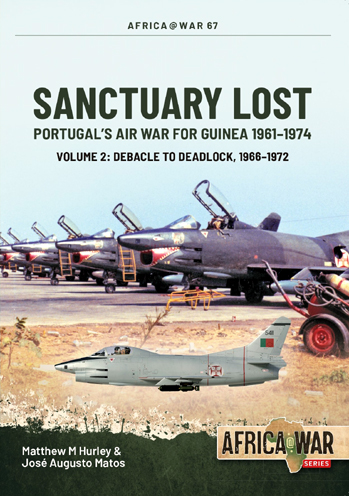

Capa do livro de Bailo Djaló (Bafatá, 1940- Lisboa, 2015), "Guineense, Comando, Português: I Volume: Comandos Africanos, 1964 - 1974", Lisboa, Associação de Comandos, 2010, 229 pp, + fotos, edição esgotada.

Operação Mar Verde, 22/11/1970: Para Conacri

rapidamente e em força

(pp. 168/183)

por Amadu Djaló (*)

(i) Acaminho da "misteriosa" ilha de Soga

Quando chegámos a Fá Mandinga a primeira coisa que fizemos foi ajudar o pessoal da formação a preparar mais de trezentos pregos para uma viagem que íamos fazer e ainda não sabíamos para onde.

O capitão João Bacar Jaló e o major Leal de Almeida, mal desembarcaram do heli, deram ordens para distribuir os pregos pelo pessoal e logo a seguir tomámos os nossos lugares nas viaturas. Sabíamos que íamos directos ao Xime [1], e depois o destino era desconhecido.

No Xime embarcámos numa LDG que, logo que o pessoal entrou todo, começou a manobrar para sair do porto e a seguir rumou para ocidente.

Na minha e nas nossas cabeças, as dúvidas eram cada vez maiores, ninguém nos dizia para onde íamos e o que íamos fazer. Como Bissau ficava para ocidente, o capitão João Bacar disse que se desembarcássemos em Bissau mandava matar o carneiro capado que tinha em casa.

Bissau ficou à nossa vista e pensei na grande noite de festa que iríamos ter. A lancha encostou na margem contrária e quando vimos a cidade a passar à frente dos nossos olhos perdemos as esperanças. Estava cansado, fui dormir, e não sei o que se passou durante o resto da noite. Quando acordei, já depois das 7h00 de terça-feira, o barco estava fundeado em frente de uma ilha, no meio do mar.

Disseram-me que estávamos entre Bubaque e a Ilha de Soga, no arquipélago dos Bijagós. Que estamos a fazer neste sítio? Era uma pergunta que todos faziam, resposta ninguém tinha. O que vimos foi um grande movimento na ilha que me disseram chamar-se Soga.

Nesta altura veio-me à lembrança que, em Fá Mandinga tínhamos recebido instrução de combate dentro de cidades [ministrada pelo cap art Morais da Silva, hoje cor ref, membro da nossa Tabanca Grande... LG]. E também recordei o que tinha ouvido do adivinho de Paunca [Mamadu Candé, pág. 166 ]. Que íamos para uma grande cidade e que íamos sofrer muitas baixas. Eu nunca falei nesta conversa a ninguém, a não ser ao João Bacar. Fiquei com estes pensamentos na cabeça.

Na noite de terça-feira, os militares fizeram um espectáculo na lancha, que durou até às 02h00 da madrugada de quarta-feira. Quando me levantei na manhã seguinte, a minha cabeça não parava com perguntas. Ia ser uma quarta-feira comprida [2].

Por que estamos nas Ilhas dos Bijagós se aqui não há guerra nenhuma? Por que estão aqui uns gajos, que alguns dizem que falam francês? Em nenhuma parte de Portugal se fala francês! Por que viemos até aqui e não fomos combater? De que é que estamos à espera, neste local?

Já estávamos saturados de mar, mas pelo menos saltávamos para a água. Estávamos a tomar banho quando vimos um heli a passar ao lado do nosso barco e a pousar na ilha de Soga. A seguir vimos um bote, só com um marinheiro, a aproximar-se da nossa lancha. Ficámos ali a observar e, pensei para mim, que as nossas interrogações iam brevemente ter resposta.

Quando o bote encostou, o motorista chamou o major Leal de Almeida e o capitão João Bacar, que desceram para o bote e rumaram directos à ilha. Em ânsias ficámos a aguardar, cerca de duas horas, até que vimos o bote voltar na nossa direcção.

As pessoas que vinham eram nossas conhecidas, era o major e o capitão e não os largámos de vista, a ver se descobríamos alguma coisa nos olhos deles. Quando subiram, a olhar para o chão ou para o lado, chamaram os quadros da nossa companhia.

A reunião começou com o major Leal de Almeida a distribuir objectivos: o grupo do alferes Djamanca [3] ia ocupar a emissora. O furriel Demba Chamo Seca ia com a sua equipa [4] e com um grupo da Frente de Libertação da Guiné-Conacri [5], chefiado pelo comandante Tcham, cortar a luz à central eléctrica. O grupo do alferes Tomás Camará [6] ia atacar a Guarda Nacional.

A minha equipa reforçava a equipa do furriel Talabio e devia seguir com um grupo do FLNG para o Palácio. Eu ia com o major Leal de Almeida, levava dez soldados africanos da 15ª CCmds e mais onze milícias, comandadas pelo régulo Sambel Coió [7] e mais quarenta homens do FLNG, num total de sessenta e nove homens, com dois morteiros de 60, dois de 82, um canhão sem recuo e uma MP e onze carregadores, naturais da República da Guiné-Conacri. O nosso primeiro objectivo era cortar as ligações ferroviárias entre Conacri 1 e Conacri 2, rebentar com os caminhos-de-ferro. Depois ficávamos ali em reserva para um eventual pedido de apoio dos outros grupos.

A seguir entregou-nos mapas das zonas e papeis com os objectivos de cada agrupamento e, no final de tudo, disse-nos que o objectivo era Conacri.

Quando ouvimos falar de Conacri ficámos abananados e as reacções foram imediatas.

– Nós estamos de acordo em actuar em qualquer parte do território nacional. Não estamos em guerra com Conacri! – reagiu assim o tenente Januário, que era o 2º comandante da CCmds.

E quase todos os quadros estavam de acordo com esta reacção. Os únicos que não se manifestaram foi o comandante da companhia, o capitão João Bacar, e o alferes Sisseco. Entretanto, contrariando as ordens recebidas, o alferes Justo desabafava para os soldados:

– Vocês sabem para onde nos queriam mandar? Para Conacri!

Nessa altura os soldados também se manifestaram abertamente contra a ideia. Perante esta situação, o major Leal de Almeida escreveu uma mensagem a dizer que a 1ª Companhia de Comandos recusava a missão.

Este foi um momento muito, muito difícil. Para os dois comandantes e para nós também. Para mim, a missão de tirar os companheiros da prisão era uma operação própria para os Comandos. E, se a decisão fosse essa, era uma missão completamente legítima e para ser executada por nós. Esta era a minha ideia, aquilo que o meu íntimo me dizia.

Então, o major disse-nos que ia mandar a mensagem e que, a partir deste momento, a vida militar dele estava nas nossas mãos. Se, posteriormente, a companhia decidisse participar na acção, podiam pensar que tinha sido ele, que era o único branco da CCmds, que nos tinha influenciado.

– Meu major, nós não tomaremos nenhuma decisão sobre esta ou outra missão enquanto o meu major não regressar.

Uma opinião quase geral. Algumas horas passadas voltámos a ver o heli na direcção de Soga e o bote a vir outra vez a caminho da lancha. Quando acostou, quem é que vinha nele? Era o comandante Alpoim Calvão, que nos tinham dito que era o comandante da operação.

Quando acabou de subir para a LDG, nós levantámo-nos e cumprimentámo-lo. Mandou-nos sentar e ouvimo-lo chamar pelo major e pelo João Bacar. Estiveram cerca de uma hora reunidos.

Depois da reunião, o nosso major foi o primeiro a aparecer. Quando passou ao meu lado, que estava sentado junto do médico da companhia, ouvi-o dizer:

– Eu não vos disse? Mandaram-me buscar!

Entraram para o bote os dois, o major e o comandante Calvão, e rumaram noutra direcção. A preocupação entre nós era cada vez maior. No nosso barco reinava um silêncio total, cada um a pensar para si. Um soldado, o Galé Bari, era o único que, de vez em quando, nos entretinha com histórias que nos faziam rir. Mas a noite foi tão comprida e tão cansativa como tinha sido o dia. Os pensamentos surgiam uns atrás dos outros. Não era só o facto de ter medo. Era também a vergonha de recusar entrar numa acção para a libertação dos nossos companheiros presos e haver outras unidades envolvidas.

Seriamos os únicos a tomar esta decisão? Nós não sabíamos, não podíamos entrar em contacto nem com os fuzileiros nem com as milícias do Sambel Coió.

Quinta-feira [8] de manhã, ainda antes das 9 horas, voltámos a ouvir o barulho do heli e vimo-lo na direcção de Soga. E vimos o bote, outra vez a dirigir-se para a nossa lancha. Quando encostou, reconhecemos o nosso major, que, soubemos depois, tinha passado a noite em Bissau.

Quando subiu, vimo-lo com outra cara. Cumprimentou-nos alegremente e nós ficámos mais animados. A seguir mandou os quadros reunirem-se com ele.

Disse-nos que os objectivos se mantinham e falou sobre a forma como íamos agir. Primeiro, não levávamos as nossas fardas, nem as nossas armas. Levávamos Kalashs e íamos vestidos com roupa do PAIGC, equipamentos, chapéus, tudo de cor castanha. Segundo, que havia um capitão do Exército da Guiné-Conakry que comandava uma companhia que ia connosco. E terceiro que todos nós levávamos um braçal, de cor verde, no ombro esquerdo e que serviria de sinal da operação “Mar Verde”. E que qualquer pessoa que, em Conacri, nos mostrasse um pano, grande ou pequeno, desde que fosse de cor verde, era dos nossos.

(ii) A caminho de Comacri, e que Alá nos proteja!

Terminou a reunião, dizendo que a operação estava bem planeada. E que tínhamos, em Conacri, gente à nossa espera, mesmo militares, que apoiavam a nossa acção!

– E as fardas e as armas, onde estão? – perguntou um e depois outros.

– Aí atrás, em baixo, onde vocês estão. Alguns de vocês estão sentados nelas!

Eram umas caixas que estavam ali, meio desprezadas. Estavam ali desde que tínhamos embarcado na LDG. Ninguém deu por elas, ninguém tinha achado que valesse a pena olhar para elas.

Abrimo-las e logo começámos a fardar-nos. Uma hora depois ninguém parecia pertencer ao Exército Português.

Por volta das 10h00, avistámos um barco muito velho a navegar na nossa direcção. Trazia o general Spínola, corremos para a formatura. Quando chegou, o capitão João Bacar Djaló mandou apresentar armas, o general correspondeu à continência e depois iniciou um pequeno discurso.

Que se não fosse governador ia connosco. Mas que nós iríamos participar com o espírito dele e que havíamos todos de regressar, se Deus quisesse. Gritámos o nosso grito “Comandos ao ataque”, três vezes. Depois deste grito, já não podíamos voltar atrás, era o nosso juramento.

A partir deste momento, acabaram-se as reclamações. Mesmo assim, um pequeno grupo não estava satisfeito com a missão.

Acabada a reunião, o nosso general [9] regressou no barco e nós saltámos para a ilha de Soga. Aqui esperava-nos o trabalho de formar os grupos e enquadrar a gente da Frente de Libertação da Guiné-Conakry.

Faço aqui, agora em 2009, uma nota que nunca revelei. A última ordem que recebi do major Leal de Almeida foi que se tivéssemos êxito na acção, era que devia manter-me em Conari até o Movimento de Libertação da República da Guiné controlar totalmente a situação. Só depois, o meu grupo seria recolhido de avião, de barco ou até em viaturas. Esta ordem foi-me transmitida na sexta-feira [10], dia destinado aos preparativos, um dia em que nem tempo tivemos para almoçar. Só mais tarde jantei no barco.

Pensando hoje, lembro-me que houve sobreviventes do desembarque na Normandia, na IIª Guerra Mundial e talvez eu não estivesse assim tão perto do fim dos meus dias. Só que as guerras têm diferenças.

A nós, o PAIGC não nos poupava. Que me lembre, não me recordo de ver algum dos nossos matar os feridos. Nem deixávamos nenhum ferido do PAIGC na terra de ninguém. Se estivesse ferido, pedíamos a evacuação para o Hospital Militar. Certamente, alguns entre nós, brancos ou negros, não se comportavam assim, tão dignamente, mas não eram a maioria. E se nós fossemos apanhados pela tropa de Sékou Turé, de certeza que não haveria nenhum sobrevivente.

A partida deu-se às 17h35 dessa mesma quinta-feira, 20 de Novembro, comigo a falar para dentro e a mirar os tarrafos [11] até ao pôr-do-sol. Talvez eu estivesse a olhar pela última vez aquelas paisagens da minha Guiné.

A frota era constituída por seis navios: duas LDG e quatro patrulhas. A nossa lancha foi a terceira a partir. No mar víamos, às vezes, dois barcos que seguiam na dianteira. Continuámos a navegar até sábado [21 de novembro] , quando nos foram feitas importantes recomendações. Ninguém podia acender luz nem fumar fora do porão. O jantar ia ser servido às 17h00. E a ordem de desembarcar ia ser dada até às 23h00.

Ao pôr-do-sol começámos a ver as luzes de Conacri. Lembro-me de olhar para o relógio, eram 19h00, quando disse para um colega, o 1º cabo Galé Bari, para me deixar dormir um pouco.

– És parvo? Nós vamos dormir nas ruas, um sono de que nunca mais vamos acordar!

– Podem sobrar alguns – respondi.

– Não, vamos morrer todos, ninguém vai sobrar!

Estava a gozar, ele a dizer para o lado e nós a rirmo-nos.

Quando chegámos ao local onde íamos fazer o transbordo para os botes, a lancha parou e o pessoal começou a sair.

Se não me engano, éramos quatros grupos sob o comando do capitão João Bacar Jaló. O alferes Djamanca, eu, Amadu Bailo Djaló, o furriel Talabio Djaló e o pessoal da Frente de Libertação da Guiné-Conakry. Os primeiros a desembarcar foram os grupos do Jamanca [12] e do Talabio Djaló.

Outros grupos já estavam em acção em Conacri [13], ouvíamos tiroteio cerrado e rebentamentos. O meu grupo, em que ia o major Leal de Almeida, foi o último a desembarcar. No momento em que estávamos a passar da lancha para os botes, ouvi, no meu rádio, o comandante Calvão a dizer ao nosso major que o tenente Januário tinha desertado.

– O quê ? – perguntou o major.

– O Januário desertou!

– O quê?

– O Januário fugiu – rematou o comandante.

– Mas fugiu com o grupo, ou sozinho? – insistiu o major.

– Stop – fechou assim a conversa o comandante.

Para mim e talvez para outros, não estava a ser novidade esta deserção. Ainda em Soga vi o tenente Januário vestido com roupa civil, uma calça de terylene verde e uma camisola branca, de manga curta.

– Djaló, eu não entro no ataque. Vou-me entregar, portanto não levo farda. Vou com esta roupa, as botas de fecho ao lado e quando lá chegar, tiro o dólmen e o quico e fico à civil.

Fiquei surpreendido mas não acreditei. Eu sabia que o tenente Januário tinha um irmão que combatia pelo PAIGC, tal como alguns de nós tínhamos familiares que também combatiam por eles.

Quando pusemos os pés em terra, Conakry estava às escuras e os tiros e rebentamentos eram mais esporádicos. Meia hora depois do desembarque talvez, ouvi pelo rádio o comandante Calvão dar ordem de retirada, com a indicação de abandonarmos as posições em terra.

A missão do meu grupo tinha sido abortada. O grupo do capitão João Bacar tinha acabado de chegar ao porto e ficámos ali, a aguardar a chegada dos restantes grupos. Momentos depois, chegou o grupo do Jamanca, que vinha completo e que não tinha conseguido localizar a emissora. Agora, restava-nos esperar o Talabio Djaló e os seus homens. Este grupo trazia-nos preocupações porque, desde que desembarcou, não deu qualquer sinal, nem chamou nem respondeu aos nossos contactos rádio. Não sabíamos o que era feito dele e do grupo. Até ao momento, era o único grupo com o qual não tínhamos tido qualquer notícia.

João Bacar disse que o meu grupo e o dele tinham que manter aquela posição até que todo o pessoal estivesse embarcado.

As duas últimas equipas, nove homens comigo, foram as últimas a embarcar para o bote que nos transportou para a lancha. Quando já estávamos encostados à lancha, preparados para entrar, ouvi o João Bacar dar ordem ao furriel Djalibá Gomes para ir buscar o Talabio, que acabava de informar que estava a chegar ao porto.

O bote, em grande velocidade, regressou ao cais e, passados uns minutos, vimo-lo a regressar, mas só trazia o Djalibá e o motorista do bote.

– Onde está o Talabio?

– O Talabio não estava no cais. Quem lá estava era o IN – respondeu o Djalibá!

O Talabio nunca mais chamou, a hora marcada para a partida já tinha passado e foi decidido iniciar o regresso à nossa Guiné.

Mais tarde, soube pelo Francisco Gomes Nanque, um soldado da minha equipa que tinha ido na missão do furriel Talabio, o que tinha acontecido.

Depois de desembarcar, o grupo do Talabio dirigiu-se para o Palácio, onde se confrontou com a guarda. Da troca de tiros resultou um ferido no grupo, um engenheiro natural da Guiné-Conakry, chamado Bari, que ficou incapacitado de andar. O Talabio deve ter-se preocupado mais com o transporte do ferido do que com o rádio. E, quando chegaram ao porto, no regresso da missão, o Talabio pediu pelo rádio ao João Bacar que os fossem recolher.

Todas as nossas tropas já estavam nas lanchas. Restavam apenas aqueles nove homens. Os gendarmes atacaram com rajadas o bote que se aproximou do cais para os recolher e foi então que deram com os homens do Talabio. Do grupo só escaparam dois, o Francisco Nanque e o soldado Mário Dias, que conseguiram sair do local a nado.

O Francisco foi recolhido por um navio holandês mas como ninguém o percebia levaram-no para a próxima escala, na Libéria. Como ninguém se percebia, chamaram um cubano para servir de intérprete. Francisco disse que era soldado português e que tinha feito parte das tropas que tinham atacado algumas instalações em Conacri.

A Libéria não tinha relações com o nosso país, mas também não via Portugal como um grande inimigo. Enquanto mantinham o Francisco detido, num regime pouco rigoroso, fizeram seguir para Lisboa, a informação de que tinham em seu poder um soldado português, chamado Francisco Gomes Nanque, que afirmava ter participado no ataque a Conacri. Segundo o Nanque, não demorou muitos dias a resposta de Portugal, que lhe foi dada a conhecer pelas autoridades liberianas: que o Nanque tinha sido soldado, de facto, mas já tinha passado à disponibilidade e que se dizia que tinha participado na agressão a Conakry o devia ter feito por razões materiais e que o Estado português não tinha nada com isso.

– Eu sou militar português! – insistia o Francisco Nanque.

Dias depois, perguntaram-lhe se tinha coragem para ser entregue na Embaixada de Portugal, na África do Sul. Com roupas novas que lhe deram, embarcou acompanhado de dois polícias liberianos. Entretanto, Sékou Touré já tinha reclamado várias vezes ao Presidente da Libéria que o soldado lhe devia ser entregue.

Chegado ao aeroporto de uma cidade sul-africana, que o Nanque não recorda o nome, foi levado pela polícia ao encontro de um cônsul português que se encontrava, por acaso, no aeroporto. Muito surpreendido, o cônsul afirmou que o embaixador português na África do Sul se encontrava em Lisboa. Depois de várias peripécias, os polícias liberianos que o acompanhavam não viram outra saída senão voltarem para a Libéria. Apanharam um avião que fazia escala em Londres. No controle dos passageiros, autoridades da fronteira inglesa, inteiradas do assunto, sugeriram que se contactasse a embaixada portuguesa em Londres.

Ao corrente da história, o embaixador prontificou-se a falar com o Francisco. Sempre acompanhado pelos dois polícias da Libéria foi transportado às instalações da embaixada de Portugal, onde foi recebido pelo embaixador. Depois das identificações, o embaixador acedeu em ficar com o Francisco Nanque e, na frente da polícia, deu ordens para o encerrarem numa sala, fechada à chave. Mal os polícias saíram, o Francisco ouviu o rodar das chaves e recebeu um abraço sorridente do responsável pela embaixada.

No mesmo dia, o embaixador enviou uma mensagem para Lisboa e, no dia seguinte, o Francisco desembarcou no aeroporto da Portela, onde estava uma viatura militar que o transportou para o QG. Um dia de interrogatórios depois, levaram-no para o Depósito Geral de Adidos, com a ordem de não lhe permitirem qualquer saída. O comandante Calvão foi informado do caso e encontrou o Francisco no DGA. Que não podia estar preso quem tinha entrado numa operação para libertar os nossos prisioneiros de Conacri. Albergou-o em casa, durante cerca de quinze dias, e levou-o a conhecer Lisboa e os arredores. Depois, reencontrei o Francisco Gomes Nanque, em Brá, que me contou esta história.

Soube-se também que o Mário Dias foi a nadar até uma pequena ilha onde foi recolhido por pescadores. Pouco se soube da odisseia dele, apenas que, cerca de três dias depois de ter sido encontrado, foi entregue às autoridades de Conakry.

Voltando ao regresso de Conakry. Era um domingo, por volta das 07h00, havia nevoeiro, e continuámos a navegar durante aquele dia e a noite seguinte, até que chegámos à Ilha de Soga.

Os fuzileiros e o pessoal da Frente de Libertação da República da Guiné-Conari regressaram aos seus locais e, a nós, mandaram-nos desembarcar na Ilha de Soga [14].

– Agora estamos em Soga, a fazer o quê? Sem transporte, porquê? O que é que estamos a fazer aqui, neste local?

Alguns de nós ouviram as declarações do tenente Januário à rádio Conacri. Que pertencia aos Comandos Africanos. E quando lhe perguntaram onde estavam sediados, o tenente disse que o quartel era em Fá Mandinga.

– Fá Mandinga, onde é?

– Perto de Bambadinca – respondeu.

Pensámos que, talvez, as razões da nossa prolongada estadia em Soga se pudessem prender com as declarações do Januário.

A paisagem não mudava. E neste intervalo de tempo, num dia [15], tivemos uma fatalidade. Alguns companheiros nossos estavam a tentar arranjar peixe. Um deles lançou uma granada ofensiva para a água, na altura em que, sem saber, o soldado Caetano Gomes estava mergulhado. Morreu.

Nós íamos passando o tempo da forma como podíamos, falando uns com os outros, trocando impressões sobre as missões.

O grupo do Jamanca não conseguiu chegar à emissora de Conacri, que era uma acção muito importante. Segundo o Jamanca, tinha ocorrido um erro fatal para a missão. O indivíduo, natural da Guiné-Conacri, que ia levar o grupo à vivenda da emissora, já não ia a Conacri há alguns anos. Ele sabia onde era a vivenda da emissora, mas quando lá chegou com o grupo a vivenda não estava lá. No lugar da vivenda estava um edifício com vários pisos e ficaram sem saber onde ficava a emissora.

(iii) É o meu filho, Amadu!

As preocupações tinham passado para nós, os que estávamos em Soga. Escrevemos cartas para as famílias, metemos as cartas numa caixa de correio e, três dias depois, veio um heli que as levou todas. Estávamos contentes, nada nos tinha acontecido e as nossas famílias em breve iam receber notícias nossas. Aproximava-se a Festa do Ramadão, que estávamos habituados a respeitar e a passá-la fora do quartel. Passámo-lo em Soga, com o régulo Sambel Coio a dirigir as orações.

Mais ou menos 15 dias depois chegou uma lancha para nos levar para Fá Mandinga. A viagem iniciou-se à meia-noite e qualquer coisa e quando chegámos ao Xime era quase meio-dia, sempre a navegar. Uma grande coluna de viaturas estava à nossa espera.

No cais do Xime, a companhia de europeus [16], que estava lá aquartelada, estava à nossa espera no cais, com máquinas a tirarem-nos fotos. Depois prosseguimos o nosso trajecto, em coluna até Fá Mandinga. Pessoas das tabancas, mulheres, crianças, homens de todas as idades, vieram para as bermas da estrada saudar o nosso regresso. Fomos passando de tabanca em tabanca até Fá Mandinga. Quando finalmente chegámos, o capitão João Bacar Jaló disse-me:

– Amadau, vai para Bafatá e diz às nossas famílias que preparem um bom jantar.

Logo que pude, apanhei lugar num carro civil que acompanhou a coluna e fui, feliz, em direcção à minha cidade. O carro parou à porta da minha casa, eram mais ou menos 15h00 daquela tarde, um sobrinho meu estava na varanda da frente, a brincar. Ouvi-o chamar pela minha mãe, a dizer que o tio já estava ali. A minha mãe não acreditava, que não podia ser, que aquele carro era civil, que eu nunca vinha em carro civil.

Quando saltei da viatura, perguntei ao meu sobrinho pela minha mãe. Ela ouviu, gritou alto, é o meu filho Amadu! Veio a correr, encontrámo-nos no meio do corredor, com um grande abraço e eu voltei a sentir o coração dela a bater com força.

Ela estava muito fraca, agarrei-lhe na mão e levei-a para o quintal. Depois, a minha irmã contou que ela estava muito fraca porque não comia quase nada desde a minha despedida. Dizia que o seu filho comprou o peixe, escolheu o prato e não comeu.

Naquele momento, não pude deixar de pensar no erro que tinha cometido naquela 2ª feira, quando comprei uma cabeça de bicuda e lhe pedi para fazer a caldeirada. Infelizmente, antes da comida ficar pronta, vieram procurar-me, estava eu no mercado. Um soldado tinha-me pedido para vir cá fora falar, num sítio mais sossegado. Foi nessa altura que soube da ordem que tinha vindo de Bissau, a mandar recolher toda a tropa de Comandos para uma reunião. Quando cheguei a casa, mudei de roupa, preparei a minha bagagem e despedi-me da família. A minha mãe ainda me disse para esperar pelo almoço e eu, infelizmente, respondi que não tinha tempo.

Esta resposta feriu a minha mãe profundamente, no fundo do coração. E a minha irmã estava ali a dizer-me que, a partir daquela tarde a minha mãe quase não comia, porque não tinha vontade.

Uma surpresa tive eu e os meus companheiros, que tínhamos estado em Soga, e que tínhamos escrito cartas para os nossos familiares. Quando regressámos ao nosso quartel, dias depois, essas cartas que nós tínhamos escrito foram-nos entregues abertas. Soube depois, que as cartas tinham sido remetidas para o Comando-Chefe, abertas e lidas e só depois, reenviadas para Fá.

________

Notas do autor Amadu Djaló e/ou od editor Virgínio Briote

[1] Nota do editor: sede da CArt 2715.

[2] Nota do editor: 11 Novembro 1970.

[3] Nota do editor: Grupo “Hotel”.

[4] Nota do editor: “Índia”.

[5] Nota do editor: do “Front de Libération National Guinéen”, constituído em março d e 1969 por refugiados guinéus na Costa do Marfim, Senegal e Gâmbia.

[6] Nota do editor: “Óscar”.

[7] Nota do editor: Sambel Coio Baldé, ex-régulo de Sancorlá, tinha sido libertado do Tarrafal.

[8] Nota do editor: 12 de novembro de 1970.

[9] Nota do editor: ao princípio da tarde de 20 de novembro de 1970, o general Spínola, após ter visitado Mansambo e a tabanca de Gandamã, deslocou-se para o ilhéu de Soga.

[10] Nota do editor: 20 de novembro de 1970.

[11] Vegetação rasteira que bordeja a costa.

[12] Nota do editor: da LDG Bombarda.

[13] Nota do editor: os prisioneiros portugueses, 26, foram libertados por volta das 04h00 da manhã por um grupo de 30 fuzileiros, comandado pelo 1º tenente Cunha e Silva e transportados para a LFG Dragão.

[14] Nota do editor: às 16h25, de 2ª feira, 23 novembro 1970, os navios fundearam ao largo do ilhéu de Soga, após o que todos os militares portugueses desembarcaram.

[15] Nota do editor: 25 de novembro de 1970.

[16] Nota do editor: CArt 2715

[Seleção / Revisão e fixação de texto / Negritos / Parênteses retos com notas / Subtítulos: LG]

____________

Nota do editor:

Último poste da série > 19 de novembro de 2022 > Guiné 61/74 - P23796: Recordando o Amadu Bailo Djaló (Bafatá, 1940 - Lisboa, 2015), um luso-guineense com duas pátrias amadas, um valoroso combatente, um homem sábio, um bom muçulmano - Parte IX: "Amadu, que vamos fazer ao puto ?"... "Meu alferes, vou levá-lo para Bafatá, a minha irmã cuidará dele!"... A história do puto, "turra", Malan Nanque, que o Amadu salvou e adotou como sobrinho... 1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 4 de Abril de 2024:

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 4 de Abril de 2024:

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)